高知工科大学 事例インタビュー

高知県公立大学法人高知工科大学

1997年に開学。「大学のあるべき姿を常に追求し、世界一流の大学をめざす。」という高い志を掲げ、学群専攻制、クォータ制、早期卒業など先進的な教育システムをいち早く導入するなど、機動的な大学運営を展開している。

教務課、人事課それぞれの立場でお話いただけるよう、各課から1名ずつインタビューに参加いただきました。

※掲載の内容は、すべてインタビュー日(2025年1月24日)時点の情報になります。

経済支援も兼ねた学生アルバイト雇用

学生アルバイトの運用状況について教えてください

学生アルバイトの運用状況について教えてください

学生アルバイトの業務内容は多岐に亘り、大学院生が行う研究補助(RA:Research Assistant)や講義補助(TA:Teaching Assistant)、学部生が行う駐輪場などの学内整備、教室周りの備品交換、図書館のカウンター業務、単発のイベント補助業務などがあります。月に300人程度の学生が従事してくれています。

紙の出勤簿のチェックや入力業務負荷が膨大

Kinmuu導入以前はどのような運用体制だったのでしょうか

Kinmuu導入以前はどのような運用体制だったのでしょうか

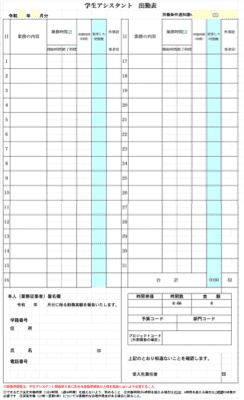

教務課が受入れるアルバイト業務については、担当スタッフが、紙で提出された出勤簿を確認・集計し、人事課へ提出します。また、教務課以外の各部署や個別の教員が受入れる学生アルバイトについても、担当部署や受け入れ教員が、同様に紙で提出された出勤簿の確認・集計を行い、人事課へ提出します。その後、人事課において、提出された出勤簿の不備の有無や、集約データの照合を行い、人事(給与)システムに取り込むという流れでした。

紙ということは、当時の業務負荷は相当なものだったのでしょうか

紙ということは、当時の業務負荷は相当なものだったのでしょうか

教務課では、紙で提出される出勤簿のチェックがまず膨大なことに加え、勤務登録ミスについては学生にカウンターに来てもらい、直接指導するなど、付随する業務も非常に手間のかかるものばかりでした。しかも、大学が定めた上限を超える勤務時間の事後報告も頻発しており、給与締め後に発覚することも常態化していたため、イレギュラー対応も含めると毎月相当な時間をとられている状況でした。

人事課でもチェック業務の負担は非常に大きいものがありました。記入間違いも多く、遅れての変更依頼や提出もあるため、どうしても効率よく作業できませんでした。データのチェック作業や入力作業もあるため、担当の職員が1週間ほどかかりきりになる状況でした。

システム導入を検討するようになったのはいつ頃でしょうか

システム導入を検討するようになったのはいつ頃でしょうか

懸案事項として学生アルバイトの勤怠管理の業務負荷の問題はあがってはいたのですが、なかなか具体的なアクションは行えていませんでした。そんな中、具体的な解決策を探し始めたのが昨年の春ごろです。大学全体としてシステム化が進んでいるわけではないものの、DXを進めていこうという機運が強まってきている中だったこともあります。

大学特有の制度にも対応でき、直感的に使えたことが決め手

どういった点を重視して探されたのですか

どういった点を重視して探されたのですか

大学特有のTA制度に対応できるシステムであることと、費用が抑えられるという2点を重視しました。過去にフルカスタマイズのシステム導入を検討したことがあったようですが、導入費用が膨大となり断念したようです。また、TA制度はじめ大学特有の雇用制度に対応できるシステムが必須でした。かつ、誰もが直感的に使えるものを選びたいという希望もありました。

検討いただいた際のKinmuuの印象はいかがでしたか

検討いただいた際のKinmuuの印象はいかがでしたか

まさに探していたもの、という印象でした。初期費用がかからないのも大きかったです。画面や操作も、これなら問題なく使ってもらえそうという印象でした。教務課内での評判もよく、価格も良心的だったので、お試し利用や本利用を申し込むことに特に躊躇することはありませんでした。

大学の組織風土として「走りながら考える」という面があるのも要因かもしれませんが、必要となる予算がそこまで大きくなかったのもあり、導入まで非常にスピーディーに進んだように感じています。

電子化にともなう課題は一つ一つ解決

お試し利用や本稼働するための準備で大変だったことはありますか

お試し利用や本稼働するための準備で大変だったことはありますか

教務課が受入れる学生アルバイトについては、従来使用していた教務システム経由のデータを多少調整するぐらいで対応できたので問題ありませんでした。お試し利用期間については、操作方法やルールが記載されたマニュアル作りをメインに行い、利用者がスムーズにこのシステムに移行できるよう準備を行いました。

教務課以外の各部署や個別の教員が受入れる学生アルバイトについては、最新の執行予算がまとまってデータ化されているわけではなかったので、閲覧権限の付与等含めて、人事課での移行のためのデータ準備は苦労しました。

一方で、Kinmuuを導入し電子化・オンライン化されることで、不要になる申請をどう取り扱うか、という部分には非常に時間がかかりました。その申請や手続き自体を廃止していいのか、廃止できないのであればどう代替するのか、という部分のルールの整理は、関係する部署もまじえて調整を行いました。今後も変化していきうる部分ではありますが、予算執行の押印まで一気に廃止し、ペーパーレスを進めたことで、スムーズに導入できたというのはあると思います。

チェックや督促からほぼ解放され、業務負荷が8割減も

導入後の効果について教えてください

導入後の効果について教えてください

教務課では、いつも毎月10日ぐらいまでは学生アルバイトの業務にとられるのが、他の業務と並行しながら毎月5日までには余裕を持って完了する軽さになりました。「え、これだけでいいの?」と最初はとまどったぐらいです。業務負担としては、体感値で8割減の印象です。

人事課では体感値で5割減ぐらいの印象です。学生が遅れて勤怠を提出してくるようなイレギュラー対応はまだありますが、それでも紙の出勤簿を探すという手間がなくなって圧倒的に楽になりました。

Kinmuuによって色々なチェックが自動化されるのが非常に大きいですね。あと、自動送信メールも設定さえしてしまえば自動運転になるので、非常に便利だと感じています。

システムを利用する教員や雇用部課、学生からの評判はいかがですか

システムを利用する教員や雇用部課、学生からの評判はいかがですか

学生への導入は、デジタルネイティブ世代というだけあって、とてもスムーズでした。学生からはとても好評で、以前使っていた仕組みはとにかく動作が重たくて、Kinmuuになって動作が軽快になったのも理由としてありそうです。以前は紙に印刷して教員に提出しないといけなかったのですが、今は画面上で入力して確定するだけになったので、非常に楽になっていると思います。

教員については、出勤簿が紙だった時代は、出勤簿が来たらチェックするという受け身でよかったのが、ある程度自分から見に行かないといけないので手間が増えたという人はいます。ただ、実際には手間は減っているはずですし、基本的には労働監督者として細かくチェックしていただくのが本筋だと思うので、新しい仕組みに慣れていく過程で無くなる不満だと思っています。一方で、今まで承認者(受入責任者)の扱いが曖昧だった持ち回り授業については、教員からチームを活用した要望が出てくるなど、前向きに活用する事例もあります。また、雇用部課についても、使い心地や効率化の面で非常に高評価です。

学生に確実に登録・確定してもらうために工夫していることを教えてください

学生に確実に登録・確定してもらうために工夫していることを教えてください

学生への自動送信メールは月の半ばや後半に送るようにしている他、学内メールアドレスをチェックしていない学生も多いので、そういった学生でも気づいてもらいやすいよう、教務システムからも督促メールを送信するようにしています。

各期限についてはかなり守られている印象ですが、学生向けの説明会で、期限の取り扱いについて厳しめに説明したのも良かったのかもしれません。今まで学生が提出遅れになる理由の大半は、教員がつかまらずに提出できないというものだったので、Kinmuu導入によりその点が解決したというのも大きいと思います。

承認者への工夫についてはいかがでしょうか

承認者への工夫についてはいかがでしょうか

自動送信メールを確定期限、承認期限前に送るのと、最初に承認を行う一次承認者向けに告知する期限を早めの日付で掲載し、それまでに終えてもらえるように周知しています。その期限から漏れるのは毎月10人程度なので、そうした方々については個別に督促を送って対応しています。

勤怠管理だけの電子化でも強く勧めたい

Kinmuuをどういった大学にお勧めできそうか教えてください

Kinmuuをどういった大学にお勧めできそうか教えてください

紙ベースで勤怠管理をしているところは間違いなく試す価値があると思います。勤怠管理だけの電子化でも、月末を待たずに勤務登録の内容をチェックすることが可能になり相当の業務改善効果が期待できます。紙ベースで入力し直しているようなところは、ミス防止の観点でもさらに大きな効果が期待できると思います。

システム導入となるとついついあれもこれもとなってしまい、既存の仕組みとの折り合いをつけるのが大変になるのですが、勤怠管理部分だけに絞るからこそ、導入もスムーズに行きましたし、業務効率への効果も大きくなったと感じています。

編集後記

編集後記

まず何より、Kinmuuのサービスを公開して以後、最初にお問い合わせいただき、そのままトントン拍子で本利用へと移行されていったそのスピード感に驚いたのを思い出します。また、最初の問い合わせは教務課の方からでしたが、人事課、そして情報システム課の方と、学内での関係者の巻き込み方も非常にスムーズだった印象があります。データの準備や日々の運用についても非常にうまく運用されている印象があり、今回、その理由の一端を知ることができて、サービス運営者としても勉強になりました。

今回、教務課、人事課両方の意見を聞きたいというこちらの要望も快諾いただき、風通しの良い組織なのだなと感じると共に、先進的な大学運営を目指すという大学方針通りの組織風土を感じることができました。インタビューへのご協力、本当にありがとうございました。