北里大学 事例インタビュー

学校法人北里研究所北里大学

1914年に北里柴三郎博士が設立した北里研究所を母体とし1962年に私立大学として設立。生命科学・医学を軸に学際的な教育・研究を推進し、創立者の「開拓・報恩・叡智と実践・不撓不屈」の精神を継ぎ、社会貢献を目指している。

研究支援センター事務室、医療系研究科事務室それぞれの立場でお話いただけるよう、各課から複数名にインタビューに参加いただきました。

※掲載の内容は、すべてインタビュー日(2025年6月27日)時点の情報になります。

紙だからこそ発生していた膨大な業務負担

学生アルバイトの運用状況について教えてください

学生アルバイトの運用状況について教えてください

大学全部門で400名ほどのTA(Teaching Assistant)を雇用しています。TA以外にもオープンキャンパスの学生アルバイトなども雇用していますが、単発の業務であることが多く、それらはKinmuuでの管理対象からは外しています。

Kinmuu導入以前はどのような運用体制だったのでしょうか

Kinmuu導入以前はどのような運用体制だったのでしょうか

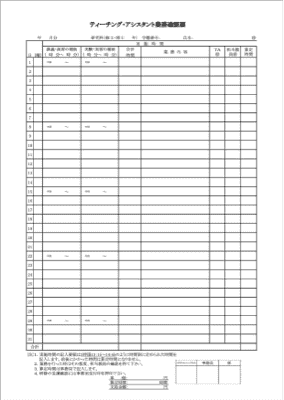

TA関連業務の役割分担としては、研究支援センター事務室が全学的な募集や採用、雇用書類の作成や規程類の管理を担当し、TAが所属している各学部・研究科事務室が募集、勤務表の配布・回収・チェックから、学生や教員とのコミュニケーション、給与データの作成と、多岐にわたる業務を担っています。雇用している人数が多い事務室では数十人の学生が勤務表を毎月提出するため、その内容のチェックや給与額の計算が大きな負担になっていました。毎月月初には臨時職員の手も借りながら何とか通常業務と並行して処理していたのが実状です。

システム導入を検討されたきっかけはどのようなものだったのでしょうか

システム導入を検討されたきっかけはどのようなものだったのでしょうか

この業務負担を何とか軽減できないか、という切実な思いから、医療系研究科事務室では2024年度より具体的な解決策の模索を始めました。他大学がどのようにTAの勤怠管理を行っているのかを調べたり、各社様々な勤怠管理システムを調べたりしはじめました。探し始めた当初はSaaS型サービスにするか独自システム開発にするかも含めて、色々な方向性を模索していました。

既存の承認フローを再現できた唯一の選択肢

どういった点を重視して探されたのですか

どういった点を重視して探されたのですか

学生から教員、教員から事務室といった、既存の承認フローを再現できることは絶対条件でした。また、年度単位で勤務時間を管理しているのですが、そういった上限管理が行えることも希望条件の一つでした。加えて、給与支払い用のデータ出力はもちろん、補助金申請など、様々なケースで使える実績データが出力できることも重要でした。

検討いただいた際のKinmuuの印象はいかがでしたか

検討いただいた際のKinmuuの印象はいかがでしたか

TAなどの学生アルバイトの勤怠管理に特化したサービスというだけあって、希望している条件をすべて満たしていました。競合サービスと比較しようにも、TA特有の働き方に対応できるサービスが他に無く、実質的にKinmuu一択のような状況だったのを覚えています。費用面も本当にこれだけでいいのかと思う水準の金額だったので、特に導入に際しての障害にはなりませんでした。

Kinmuuの導入自体は研究支援センター事務室が旗振り役となって進めました。費用対効果を算出し明確なメリットを提示できたこともありますが、システム導入を希望しているのがまさに運用実務の多くを担う現場の部署だったこともあり、各種会議体含め、総じて印象は良かったです。

コマ単位から時間単位への移行

お試し利用や本稼働するための準備で大変だったことはありますか

お試し利用や本稼働するための準備で大変だったことはありますか

科目や応募者に関するデータは、各部門が独自の書式で管理していたり、中には紙ベースで運用されているものもあったりしたため、それらを統合する作業には非常に手間と労力がかかりました。今後は、Kinmuuへのデータ投入を想定した統一書式への移行を予定していますが、立ち上げ当初は、マクロ等を駆使しつつ、何とか対応した状況です。

規程類もあわせて変更する必要がありました。紙の提出を前提にした記述箇所が存在したため、規程の改正もあわせて行っています。また、Kinmuu導入を機にコマ単位から時間単位での支払い額計算への変更も行いました。今後TAの働き方をどうしていくべきかの議論を進める、良い機会となりました。

システム化により業務負荷が大きく軽減

導入後の効果について教えてください

導入後の効果について教えてください

数字で表現することは難しいのですが、5割以上の業務量が軽減されたと思います。勤務表の記入間違いや計算間違いのチェックは必要無くなりましたし、支払い額の計算も必要無くなりました。提出もオンラインで完結するため窓口対応も無くなりました。業務効率改善という点では間違いなく劇的な効果があったと思います。

システムを利用する教員や雇用部課、学生からの評判はいかがですか

システムを利用する教員や雇用部課、学生からの評判はいかがですか

学生からも教員からも非常に評判が良いです。いつでもどこでも操作できるというのは共通して喜ばれています。学生は教員に印鑑をもらう必要がなくなりましたし、教員は出張中でも承認作業が行えるようになったのも大きいと思います。

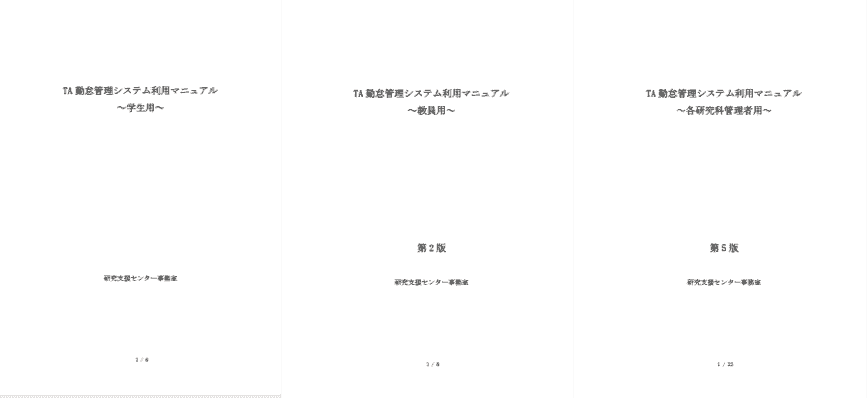

本格導入前に関係する事務室へ説明を行い、一斉トライアル期間を設けたことも、大きな混乱や反発なく導入をスムーズに進められた理由かもしれません。研究支援センター事務室で作成したマニュアルも非常に好評で、学生も教員も操作面の問い合わせはとても少ないです。

学生や教員に期限を守ってもらうために工夫していることを教えてください

学生や教員に期限を守ってもらうために工夫していることを教えてください

自動送信メールによる定期的なリマインドに加え、導入初期には特にリマインドの頻度を高めることで、利用者がシステムの操作に早く慣れるよう工夫しています。多忙な教員による承認の遅れなど、例外的なケースについては、担当部門と密に連携し、状況に応じて個別のフォローアップも行うなど、柔軟かつ丁寧な対応に努めています。一つひとつ丁寧に対応することで、徐々に定着を図ってきたというのが現状です。

窓口に聞きにきた学生には操作方法などを手厚くフォローしていますが、これらは次第に頻度も必要性も下がっていくと思います。システム利用への慣れが進むにつれ、学生や教員のサポートに必要な負荷も下がっていくと考えています。

TAを雇用する私立大学には特にお勧め

Kinmuuをどういった大学にお勧めできそうか教えてください

Kinmuuをどういった大学にお勧めできそうか教えてください

TAの雇用では私立大学等経常費補助金申請に伴う勤務時間計算や要件のチェックに非常に手間がかかります。本学に限らず、TAを雇用している私立大学であれば同じような課題を抱えているところが多いと思うので、Kinmuuが業務効率改善につながることが多いのではないでしょうか。また、今まで紙だった雇用実態がデータ化されることで、TAが実際にどのように働いているかをデータで把握できるようになることも大きなメリットの一つだと思います。実態にあわせてTAの働き方や制度設計を議論していきたい場合には特にお勧めできます。

編集後記

編集後記

はじめにお問い合わせいただいたのは現場側の医療系研究科事務室の方からでした。その後、学内横断的な視座と役割を持つ研究支援センター事務室の方も含めて検討と準備を進めていただき、非常にスムーズに導入と立ち上げを行われていたのが印象的でした。実務を担う各学部・研究科事務室の方々を管理者登録し大きく権限移譲すると共に、全体として設定管理すべきものは研究支援センター事務室で対応されており、分業体制の好例と呼べる体制で運用されています。

こちらのインタビュー依頼も快諾いただき、現場側、取りまとめ側双方のお話をお伺いできる貴重な機会となりました。忌憚なきご意見やご要望もいただきいつも助かっております。インタビューへのご協力、本当にありがとうございました。